前辈的抗战之十四:转战豫皖苏,敌后办抗大

转战豫皖苏,敌后办抗大

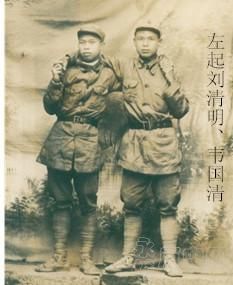

刘清明

【人物简介】

刘清明(1914.2.9-1998.12.3),湖北省汉川县人。1933年3月参加中央红军,同年8月加入中国共产党。此后任彭杨红军步校军事教员、连长。1934年10月参加了长征,先后任“干部团”军事教员,中国抗日红军大学第2校第3团团长。抗战时期,历任抗日军政大学总校军事教员、大队长、军事教育科科长、总校纵队参谋长。1940年4月任抗大第1华中派遣大队大队长、抗大4分校教育长,1943年任新四军4师9旅参谋长兼淮北军区第1军分区参谋长,华中雪枫军政大学副校长。解放战争时期,任中共华中局党校教育长,华东军政大学第二副校长,济南市防空司令员。解放后,任华东军政大学教育长,第3高级步兵学校第一副校长,总高级步兵学校副教育长、训练部部长,解放军测绘学院院长,总参测绘局政委。1955年被军委授予少将军衔,荣获二级八一勋章、二级自由独立勋章、一级解放勋章。1988年7月,被授予一级红星功勋荣誉章。1998年12月3日在北京病逝。

抗战时期,我曾任延安抗大总校军事教员、大队长、军事教育科的科长,在校领导罗瑞卿、许光达、张际春、欧阳毅、陈伯钧等直接领导下工作,受益匪浅。下面谈谈我如何从抗大总校调到抗大4分校开展工作的。

领受新任

1940年初,抗日战争进入相持阶段。为了克服危机,力争时局好转,毛主席根据战争形势的需要,提出“在敌后办学”。这是抗大教育为战争服务的一个重大措施和英明决策,使抗大教育更加联系斗争实际,更有利于学生就近入学。

总校领导根据中央军委指示精神,十分重视各分校的建设,先后派一批骨干力量协助各根据地组建和充实分校的领导。其中有洪学智、刘忠、黄欧东、李干辉、张力雄、杨秀全、刘清明、刘祖靖、傅崇碧等大队以上干部,带一批教员分赴第1、2、4、5、6等分校及太岳、太行大队去工作。先后开办11个分校,分布在华北、华中各根据地。(引自《解放军报》,1995年9月2日。)

在抗大总校纵队到达晋东南蟠龙镇不久,接到中共中央“关于为了实现‘巩固华北、发展华中’的战略决策,组织一支能独立执行办学任务的派遣队伍,随2纵队南下华中,‘妥慎地送往雪枫处’,支援和加强抗大4分校办学”的命令。扩大与增强抗大分校在华北和华中地区培养干部的规模与力量。

抗大总校领导根据中央的指示精神,任命我为大队长,李干辉为政委,并很快从抗大总校抽调了200余名教职骨干,组建了一支能独立执行办学任务的第1华中派遣大队,赴华中豫皖苏边区的抗大4分校任职。

在敌后办学,比在延安困难更多,危险更大,责任更重。

我们积极地做着出发前的各项筹备工作。按总校挺进敌后办学时的模式,派遣大队代号是“天山”,是团一级机构,下编6个中队,每个中队都配备了中队长、政治指导员。为了便于行军指挥,大队机关和各中队领导干部亦一律编成班排组织等。大队机关下设训练处、政治处、管理股、供给股和卫生队,其成员大部分来自抗大总校校本部及1、2、4大队的现职干部,这些干部均有一定工作经验,按专业上岗都能很快适应工作。大队仅配有少量枪支弹药。另外有少部分是从抗大1分校抽调的干部。比如我的妻子方坤,早在1938年4月学生时就秘密加入共产党,太行山抗大1分校毕业后,经何长工校长亲自批准调入总校,成为第1华中派遣大队的一员。除大队机关外,还组建了一个学生中队,其中多数是抗大总校第五期毕业生,也有部分新任职的在职干部。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。