宣示大明强大实力 永乐帝举行世界级大阅兵

《左传》有云:“国之大事,在祀与戎”。“祀”指国度的公祭典礼,“戎”是国度的军事动作。即将到来的大阅兵是当之无愧的国度大事。在这里,让我们“穿越”到已往,看看中国古代关于阅兵的那些事儿……

目标:宣示大明强大实力

对一个国度来说,阅兵既是宣示国度实力,加强民族凝结力的方法,也是扩大国度影响力的重要手段。而在古代,阅兵的来由也简陋如此。明朝汗青上,永乐天子朱棣就曾经有过一次震惊世界的“大阅兵”。

说到明朝阅兵,就不得不说说明王朝成立初期的“国际形势”。

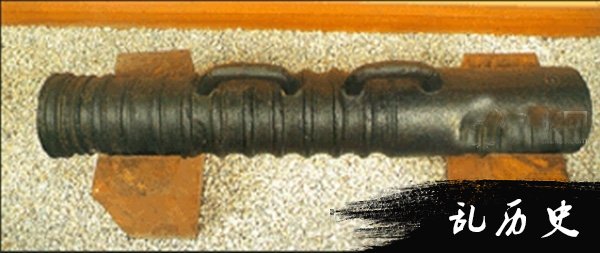

明代有筒式火炮(资料图)

明朝是推翻元朝而起,但成吉思汗成立的“四大汗国”三个仍在。洪武二年(1369年),朱元璋更换40万雄师,分三路北进,把远逃漠北的北元皇廷彻底打成“游牧民族”,但从此,大量曾在元朝任职的蒙古族、回族官员,避难到中亚、西亚各国,这些“外来的僧人”拼命地鞭策地址国君主对明朝采纳仇视立场。

1370年,西察合台汗国权臣帖木儿动员政变,推翻西察合台汗国,成立了大名鼎鼎的“帖木儿帝国”。帖木儿在击败奥斯曼土耳其后,随即开始了远征中国的筹备,派特工到北京勾当,并在欢迎埃及使臣时当众羞辱被扣押8年的中国使臣郭骥,随后在撒马尔罕召开“蒙昔人大会”,打出“反明复元”的旗号。但蒙古本部的鞑靼以及瓦剌反派使者至南京传递动静。

永乐四年,帖木儿放荡东征,号称百万雄师,实际军力20万,而此时,明王朝在河西以及哈密早已严阵以待。然而不久后,帖木儿病逝于东征路上,一场大战烟消云散。

从此,帖木儿帝国诸皇子争位,陷入内战,所谓东征中国,可谓痴人说梦。

明朝方面,朱棣登位后,一面调派郑和下西洋,鼓吹国威,另一面调派陈诚出使西域,帖木儿帝国的继任者沙哈鲁放弃仇华政策,遣使向明通好,规复了朱元璋时代“宗主国”的干系。可是中亚各国“反明势力”仍在。

另一面,郑和在永乐十八年前五次下西洋,却行至印度洋就返回,原因是埃及马穆鲁克王朝节制了红海流域,严禁东方船队进入。从此中亚以及西亚诸国正式认可了大明朝继元之后的“天朝”职位。但对付明王朝的真实实力,各国也存有猜疑,因此,选择一个符合的时机,宣示大明的强大实力,固定大明与中亚、西亚国度的“朝贡干系”,就显得尤为重要。而阅兵,恰是最好的时机。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。