记忆淞沪!小小的虬江码头,激烈的反登陆战

2017年9月22日,《捍卫者》上映,影片讲述的是抗日英烈姚子青在1937年中日的淞沪会战中,率六百壮士守卫战略要地上海宝山县,在敌众我寡,火力悬殊,装备落后的极端艰难困境中,与敌浴血鏖战七天七夜,最后全部壮烈殉国的故事。

那么,今天,就让我们重新回到淞沪会战的这段历史,在当年的这场淞沪会战,还有什么地方是我们未曾了解的?背后的历史又是怎么样的?

此文作者:吴京昴

在上海江湾镇东南有一个很小的码头,就是在虬江汇入黄浦江的河口,军工路东侧,它现在实在是太小了,以至于很多上海人都不知道黄浦江边还有这么一个码头。这个码头虽然十分不起眼,但是它却见证了淞沪会战最激烈的一次反登陆战。

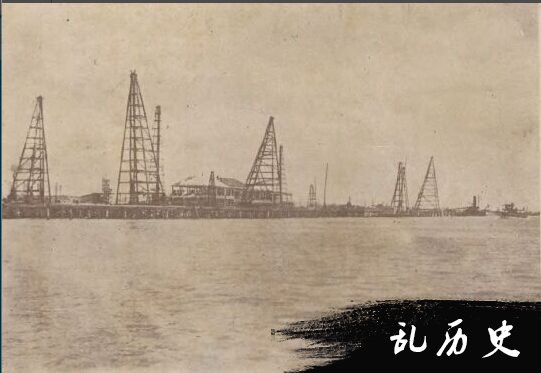

虹江码头

为巩固国防而修建的新码头

古时的吴淞江发源于太湖,是古太湖的泄洪道之一,但是随着江南人口增长,吴淞江渐渐淤塞。吴淞江下游也分成了数段,其汇入黄浦江的最后一段,由于弯弯曲曲似盘虬卧龙,故得名虬江。这就是虬江名字的来历。而虬江旁边的小镇就叫江湾,古时就有“虬江十八湾,湾湾到江湾”之称。

近代随着上海开埠,外滩附近的老上海市区大多被各国辟为租界,1929年,国民政府为了振兴上海华界,提出“大上海计划”。这个计划划定翔殷路以北,闸殷路 以南,淞沪路以东的七千亩土地为上海新市区,在此修建上海新市政府大楼、上海市体育场等,当时就计划在这里修建一个新码头。

为什么要修建新码头?早在1845年,英国就在黄浦江上修建了两座码头,专供英国船舶卸货和海关验货用,之后列强纷纷在上海修建轮船码头,在虹口沿江到租界 的外滩到处都是外国修建的码头。截至1920年,上海黄浦江两岸的轮船码头中,英国有20座,日本有12座,美国有3座,而中国人的只有15座。由于大量码头都被列强把持,所以中国急需一个中国人自己控制的大码头。而且一·二八事变过后,吸取经验的国民政府开始大量从国外购买军火充实国防力量。而中国的金属矿产又大多在长江沿岸,而且水路费用低又运输量大,所以上海就成了国民政府对外贸易和采购军火的最佳选择地。

1934 年10月孔祥熙呈请蒋介石要求专门成立秘密机构采买军火,并以上海作为唯一进口港。而远离租界黄浦江下游的江湾就成了不二之选,正好也呼应了大上海计划中 的港口建设。于是1935年,国民政府拨款500万元,选择在江面宽阔、水流深缓的虬江和黄浦江交汇处附近修建虬江码头。

建设计划分为三期,第一期新建两个码头泊位,为钢筋混凝土固定码头,两座水泥仓库,双层办公楼一座,仓库后敷设铁轨三条,实现水陆联运;第二期建设一个码头 泊位,双层水泥仓库两座;第三期计划接通三座码头,建设四个水泥仓库,五座铁皮仓库。到1937年淞沪会战爆发,虬江码头第一期已经完成,第二期还在建设 中,但已经可以实现同时停泊两万吨巨轮两艘和一万吨巨轮一艘。

抗战爆发,虬江码头成为反登陆第一线

1937年8月13日,淞沪会战爆发,日本从国内动员名古屋第三师团和善通寺第十一师团增援在上海苦战的海军陆战队。日军计划第十一师团在小川沙口登陆,第三师团在吴淞镇附近登陆。而虬江码头作为当时上海中国军队最大的军用码头自然而然成了日军最初就要抢夺的重要目标。

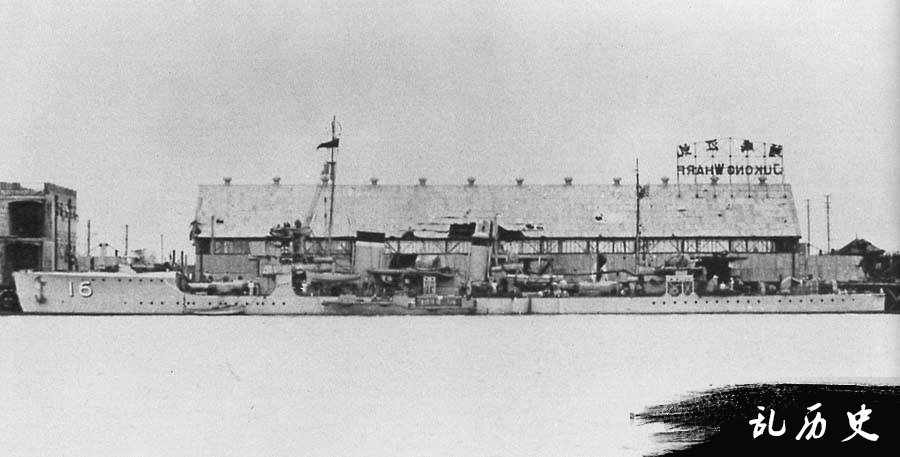

驱逐舰“朝颜”在虹江码头

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。