要求“把人当成人”:抗战中的郭沫若

抗战爆发后,郭沫若别妇抛雏,乔装回到祖国,积极投身抗战大业。郭沫若对战争中人民的艰苦生活有深切的了解和悲叹,他本人也有过痛苦和落寞,为此做出了巨大牺牲。尽管如此,他却从未动摇抗战必胜的信念。郭沫若的乐观和坚忍,除了继承中国传统士大夫伟大的爱国主义精神和民族自豪感外,更在于他对“把人当成人”信念的不倦追求。

中国的抗日战争是全民战争。带上武装,在枪林弹雨中坚守阵地固然是最重要的反侵略方式;用文字和艺术的力量,凝聚民心,鼓舞斗志,也是不可或缺的反战力量。用当时的流行话来说,前者是武部队,后者是笔部队。众多的学者、文学家、音乐家、戏剧家、美术家,都积极参加了这支笔部队,很多人甚至付出了宝贵的生命。郭沫若是这支笔部队的重要组织者,也是坚守时间最长、最为活跃、成果最为丰富的著名战士之一。

组织文化界抵御日军“兽性”,从事抗战大业

郭沫若在1941年为《新华日报·中国青年反法西斯特刊》的题词中说:“任何人都应该参加反法西斯蒂的斗争,但这也并不是要人人去参加作战,是要人人理解法西斯蒂是兽性的发扬,人人应该克服自己的兽性,体验民主精神,争取理性的胜利。”郭沫若从事抗战事业,最重要的任务就是揭露并消灭日本军国主义的“兽性”,克服法西斯给人类带来的倒退,推动中日两国人民走在民主和理性的阳光大道上。无论是创办《救亡日报》,还是组建第三厅,郭沫若都为了这一信念的实现兢兢业业、孜孜不倦地奋斗着。

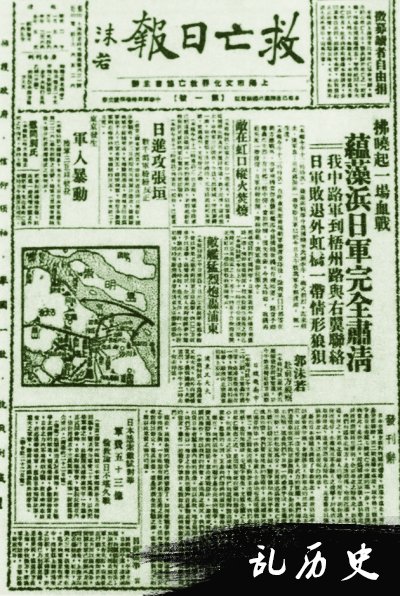

郭沫若从日本回来后,从事的第一份工作是创办《救亡日报》并出任社长。大家约定不取稿酬。不仅郭沫若、潘汉年、夏衍等报纸工作人员发表了大量新闻报道,上海文化界的宋庆龄、何香凝、邹韬奋等人也都义务为报纸写稿。该报成为当时上海文化界呼吁抗战的重要阵地。

郭沫若创办的《救亡日报》第一期

将前线将士英勇抗敌的近况通过《救亡日报》传递给广大中国人民,同时展示中国将士文韬武略的精神风貌,是郭沫若和他的朋友们办报的重要目的。郭沫若以老朋友和报人的双重身份,多次带领夏衍、田汉等文化界朋友,奔赴前线,采访陈诚、冯玉祥、薛岳、张发奎等将领,写成通讯报道,并配以前线照片和诗词唱和,鼓舞中国人民“不悲观、不踌躇、不畏怯、不中馁,拼到最后胜利的到来”。

1938年4月,郭沫若奉命出任国民政府军委会政治部第三厅厅长,负责抗战宣传。这个职务对于曾经担任过北伐军政治部副主任的郭沫若来说,有些低了。但郭沫若考虑的不是名分,而是能否从事抗战救亡的实际工作。三厅下辖三个处,分掌民众动员、艺术宣传和对敌宣传,由胡愈之、田汉、洪深、杜国庠、冯乃超等文化名人主持,职员中包括马彦祥、冼星海等电影界、音乐界名人。他们愿意担任处长科长这些小职务,按时报到上班,全力投入三厅工作之中。

三厅甫一成立,即组织了一个扩大宣传周,开展宣讲、歌咏、美术、戏剧、电影、游行等多种宣传活动。除盛大的群众运动之外,三厅还准备了大量的宣传片,为各报纸特刊组稿,准备演讲会,提供中、英、日广播节目。阳翰笙、田汉、洪深等人都为这次扩大宣传做了实实在在的准备和组织工作,郭沫若则在这些群众活动中充分发挥了他的演讲天才,鼓舞起群众抗战的激情。在这次宣传周中,三厅组织了群众献金活动,献金主力是“擦皮鞋的小孩子、黄包车夫、码头工人、老妈子、洗澡堂里揩背的、茶楼酒店的堂倌”等各行业、各阶层的劳苦大众。三厅用这些献金买了十辆卡车,组成交通队,定期将宣传品、慰劳品送往前线。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。