在东京惩恶的大法官梅汝璈

从1946年3月到1948年12月,中国法官梅汝璈和来自其他国家的同行们在东京,一起尽心竭力地工作,出色地完成了对战犯的国际审判任务。在长达两年半的审判过程中,梅汝璈始终坚持法律原则,有礼有节,在“法官席位之争”、“起草判决书”和“坚持死刑处罚”等关键时刻,以中国人的坚定、智慧维护了祖国的尊严和人民的利益,赢得了世界的赞赏与尊重。

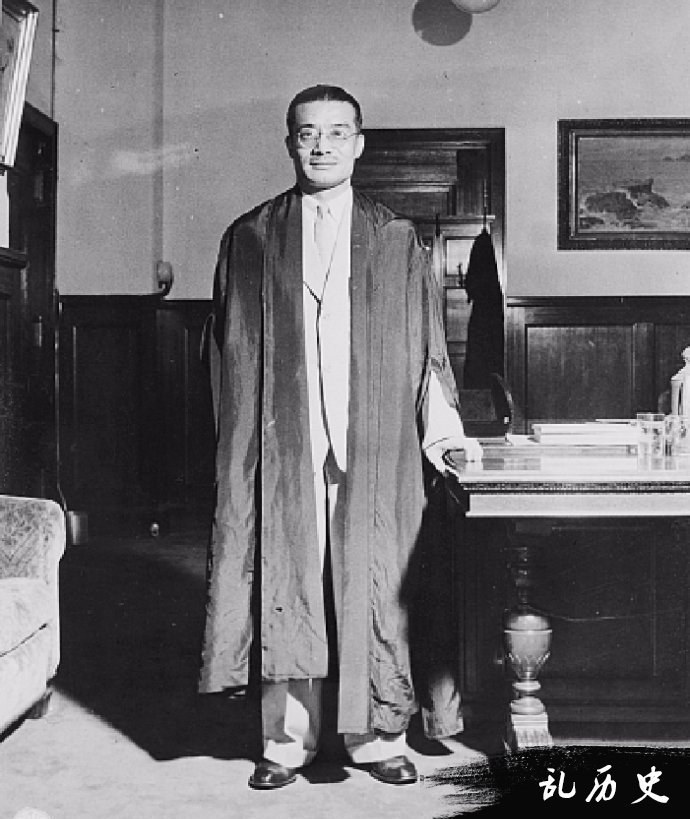

远东国际军事法庭中国法官梅汝璈在其法官办公室的留影。

1、天降大任

1946年3月20日,梅汝璈肩负祖国重托,受命担任远东国际军事法庭法官,赴东京参与对日本侵略者的正义审判。

早在1945年12月底,中国国民政府接到驻日盟军统帅总部关于参加审判的通知后,即指示外交部和司法部遴选派往东京的外交、司法人员。两部官员接到指令后,即从全国范围内挑选外交与法律方面的精英人才。最后,他们选定参加远东国际军事法庭的中国代表团的成员是:法官梅汝璈,检察官向哲浚,顾问吴学义,担任助理的法律专家、历史学家裘劭恒、方福枢、杨寿林、刘子健等。当时,梅汝璈是国民政府立法院委员兼外交委员会主席,向哲浚是上海特区法院首席检察官。此外还有倪征燠、吴学义、鄂森、桂裕。倪征燠为首席顾问,还有多名精通英、日语言的翻译人员等。代表团多数是法律专家、著名律师或精通外语的学者,阵容强大。

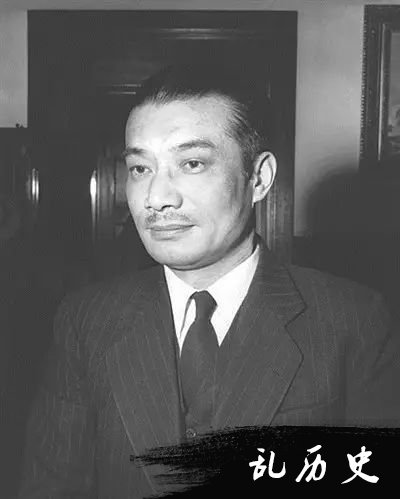

远东国际军事法庭中国法官梅汝璈先生。

临行前,梅汝璈向新闻界慷慨陈词:

“审判日本战犯是人道正义的胜利,我有幸受国人之托,作为庄严的国际法庭法官,决勉力依法行事,不负政府与国人属望。”

当日各大媒体纷纷在显著位置刊出消息:

清算血债——远东国际军事法庭审判官梅汝璈今飞东京。

2、成长之路

梅汝璈1904年11月7日出生在江西省南昌市郊区朱姑桥梅村。梅家有重视教育的传统。曾祖父梅文运(1832—1906),有八品军功,为人公正,在乡村很有名望,“梅文运的后代”这几个字,梅家子弟们常以为荣。祖父梅光信(1860—1919)虽然是商人,但热心教育,办过一所学校。父亲梅晓春(1886—1963),谱名炳溁,号丹珊,他是梅家长房长孙,是一位头脑清醒、识见高超的开明士绅,从1893年至1904年,他断断续续接受了8年私塾教育,1907年至1910年,入江西陆军测绘学校学习,1910年至1912年,在北京模范测绘学校学习,曾远赴新疆伊犁中俄边界勘测,后在江西省测绘局供职,任地形科科长与教员。

梅晓春敏锐地感觉到了时代的变化,认为要让自己的孩子成为有用之才,就要接受新式教育,他毅然将长子送进了南昌市内的江西省模范小学。1916年,12岁的梅汝璈在父亲的坚决支持下又考取了北京清华学校,开始了长达8年的求学之路。

梅汝璈

每当晨曦初露,清华园工字厅后面的荷花池畔,在“水木清华”匾额之下,便会出现两个少年的身影。他们口中念念有词,时而一问一答,时而各自吟诵,由先涩而流利,由简单而复杂。这便是梅汝璈和他的族叔,只比梅汝璈大4岁、与梅汝璈同时从江西考入清华学校的梅旸春在补习英语。经过一段时间的起早贪黑,叔侄二人的英语水平不仅赶上了其他同学,而且还双双处在了领先的地位。语言障碍的扫清,又自然地促进了其他课程的学习。8年之中,梅氏叔侄的学业成绩始终保持优秀。梅汝璈还写得一手好文章,担任了清华学校校刊的主笔,令师生们刮目相看。1924年,梅旸春与梅汝璈一起顺利地从清华学校毕业,后来又一起赴美国留学。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。