一战前的施里芬计划简介

一战前的施里芬计划简介

施里芬计划,是第一次世界大战前,由德国元帅阿尔弗雷德·冯·施里芬担任总参谋长期间提出并制定的一套作战方法。其中的主要目标是在未来的战争中,用来应付来自德国东西两面的两个敌国—俄国与法国的夹攻。下面就具体来介绍一下关于这个施里芬计划。

施里芬计划的主人公

第一、计划提出的背景:在1870年的时候,路易·拿破仑皇帝的法国政府,基于阻止“德意志统一造成的失衡”而对普鲁士宣战却折戟色当。后来普鲁士人在他们共同边境的战斗中摧毁了法军,并包围和攻陷了巴黎。为了消除未来的法国任何的军事威胁,统一的德国吞并了法国工业重地阿尔萨斯,从而很大程度的从军事与经济上削弱法国。

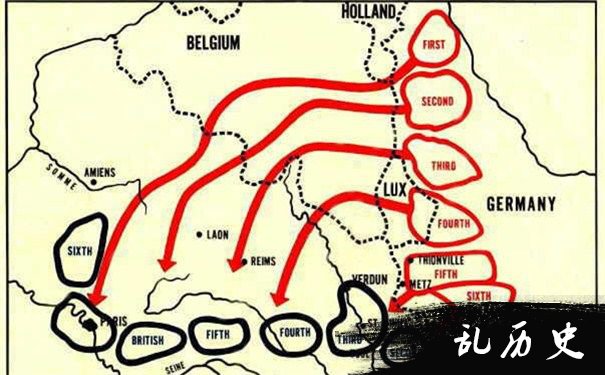

第二、计划具体内容:就是设计了一个通过广阔的比利时平原来侵入法国的战略。这个小小工业国家,提供了充分铁路、公路、河流和运河的一条不费力的通路,而且它和法国的边境是不设防的。

第三、施里芬计划的主人公--施里芬。他出生于33年,在早期曾的时候学习法律,后来从军。在1853年,他作为一名服役期限一年的志愿者加入了第一禁卫枪骑团。于1854年12月调服为了正规军,被任命为少尉。在1858-1861年的这段期间,他一直在军事学院学习。于1865年,施利芬进入德国总参谋部,一直工作到退休。

第四、施里芬计划结果。关于施里芬制订的战略,虽然施里芬临终时一再叮嘱:“仗是一定要打的,只要确保右翼强大就行。”可是依然随着德国悲剧的落幕而成为军事史上的名言。

施里芬计划战略思想是什么

施里芬计划指的是德国的施里芬在做参谋长的那段时间中提出的一套全新的作战方式,主要是想要在之后的战争中,能够从容地面对德国最大的强敌俄国和法国,可以说这一套计划也就是之后的闪电战的开端,而施里芬的计划也让德国在一战还没有发生的时候快速地打败了法国。这其中施里芬计划战略思想起到了至关重要的作用,那么施里芬计划战略思想是什么呢?

施里芬计划示意图

施里芬计划战略思想是在1891年的时候提出来的,在很久之前施里芬就对俄国和法国进行了深刻的了解,并且得知法国的力量是非常雄厚的,而俄国尽管装备比较落后,但是也是不容小觑的。在施里芬将这些情况都了解透彻之后便产生了一个最为令人惊讶的想法,那就是在德国发展迅速的期间,利用它的优势第一步先打败法国,之后再将所有的力量集中起来打击俄国。

在施里芬看来俄国的军事动员是比较缓慢的,而在这段缓慢的时间中,德国已经拥有了精密的铁路网络,完全能够在这段时间将法国击败,这是施里芬在做计划的时候最基本的思想,也就是人们常说的施里芬计划战略思想。如果用最为简便的话语来总结的话,那么可以将这个思想凝结为三个字——时间差。在1891年他刚刚成为参谋长的时候,就在第一份备忘录中提出了这个想法,之后又陆续上交了两份备忘录,并且进行了反复的修改,以至于最终以这个战略思想为基准的计划终于形成了。

施里芬计划和曼施坦因计划的区别是什么

施里芬计划和曼施坦因计划都是德国在两次世界大战中所采取的军事战略。虽然两次世界大战最终都是以德国的失败而告终,但是这两个计划从军事战略上来说,是极为高明的。那么施里芬计划和曼施坦因计划的区别在哪里呢?

曼施坦因蜡像

施里芬计划和曼施坦因计划的区别之一,就是作战范围不同。相比于施里芬计划,曼施坦因计划攻击的范围更加广,涵盖了欧洲的荷兰。具体内容是主力从荷兰、比利时等国穿过,尽可能地在攻击的过程中消灭法军、占领更多的土地。

施里芬计划和曼施坦因计划的区别之二,就是进攻工具不一样。虽然两种计划都要求是快打。但是由于科学技术的原因,施里芬计划虽然要求6周时间解决战斗,但是由于没有坦克等众多机械化武器的支持,这个速度就大大减缓,基本是靠步兵运动作战完成。而在曼施坦因计划中,坦克、摩托化步兵成为了突击部队的主要构成,这就导致了攻击效率的大大提高。

施里芬计划和曼施坦因计划的区别之三,就是结果不同。施里芬计划最终是以失败告终的。因为德军陷入了两线作战的困境,法国和俄国的进攻让德军腹背受敌,无法完成速战速决的战略构想。而曼施坦因计划成功了。因为德军绕过了马奇诺防线,从背后攻击法国,使得法国在作战一年以后被德国灭国。曼施坦因计划,也是二战期间德军军事战略转型时期的一次成功尝试。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。