洽降会谈为何选址小城芷江?(上)

1945年8月21日,湘西小城芷江万人空巷,张灯结彩,县城东门口贴上了“庆五千年未有之胜利”、“开亿万世永久之和平”的对联,沅水大桥两端搭起了写有“正义大道”、“和平桥梁”大字的高大牌楼,人们手举标语,挤满了从城外芷江机场到七里桥临时招待所的马路,争相一睹侵华日军总参谋副长今井武夫将前来请降的场面。经过三天紧张的洽谈,双方最终就一系列问题达成协议,包括受降范围、军需物资、武器装备、设施接收、资料移交、旅华日侨和日俘遣返、中美战俘现状和待遇、在南京设立陆军总部前进指挥所等,并为最终的南京签字仪式奠定了基础。

在机场“围观”的军民。

关于为何如此重要的受降会谈落户这座小城,背后还有一段曲折的故事。

1945年8月10日,日本天皇宣布接受《波茨坦公告》的各项规定,向同盟国无条件投降。15日,国民党行政院正式接到投降电文后,蒋介石以中国战区盟军最高统帅的名义致电侵华日军最高指挥官冈村宁次,要求他“即通令所属日军停止一切军事行动;并派代表至玉山接受中国陆军总司令何应钦之命令”。

但国民党内部分高层人士对此表示异议,在他们看来,玉山绝非受降的最佳地点。因为玉山处于敌占区,通讯、交通十分不便,不便于部队机动调遣。国民党将领顾祝同、冷欣等人建议把受降地点放在江西上饶;驻华美军中国战区参谋长魏德迈建议把陆军总部从昆明推进到湖南芷江,在芷江进行受降。

8月17日,冈村宁次复电蒋介石:“中国战区最高统帅蒋中正阁下:中华民国三十四年八月十五日赐电敬悉。今派今井总参谋副长,桥岛参谋二人,率同随员三人,准于本月十八日乘飞机至杭州等候遵命再起飞玉山……”。当晚,蒋介石急电冈村宁次:“八月十七日电悉,玉山机场目前不能使用,改为湖南芷江机场,何时起飞,另行通知。”

三天之内,蒋介石采纳了魏德迈的建议,将受降地从江西玉山移至湖南芷江。这看似是一个草率的决定,但实际上是芷江完善的基础设施、强大的军事实力以及重要的历史地位帮助其赢得了蒋介石的青睐。

完善的基础设施

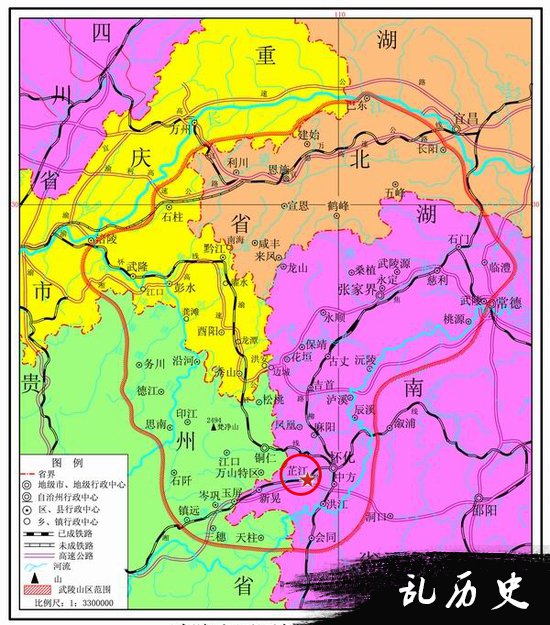

地处湖南西部边陲,毗临湘黔边境,位于云贵高原东缘和雪峰山脉西脉之间,是通往西南诸省的要道,素有“滇黔门户、全楚咽喉”之称,自古以来便是兵家必争之地。明末农民起义期间,李自成、吴三桂等将领都曾驻扎芷江,操练兵马,点将出征;康熙在位期间,先后在芷江设沅州镇、沅州协,以此为基地镇压少数民族的武装反抗。

芷江地理位置图。

早在民国时期,芷江的建设就已经得到空前重视。1934年,军事家蒋百里在御日国防建设中,就极力主张“中日战争爆发后,中国空军基地宜设在云南昆明,战时大本营宜设在湘西芷江、洪江一带”。同年,蒋介石“为将来绥靖川湘黔三省边境计”,下令湖南省在芷江等地修建机场。经过两年的建设,一个800米见方的机场芷江县城东门外约1公里处落成。

抗日战争全面爆发后,芷江机场的基础设施进一步完善。1937年国民政府迁都重庆后,蒋介石意识到在全国军事战略布局中,芷江对于捍卫大西南后方的重要性,随即以国民党中央航空委员会的名义电令湖南省府扩建芷江机场。扩建工程最终在1938年10月完工,随后机场开始投入使用。1940年至1945年间,芷江机场又经历了多次加固扩修,不仅成为抗战期间国民党重庆政府的前进机场,更是第二次世界大战中盟军在东方的第二大军用机场。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。