“一二·九”:主义澎湃 血脉贲张

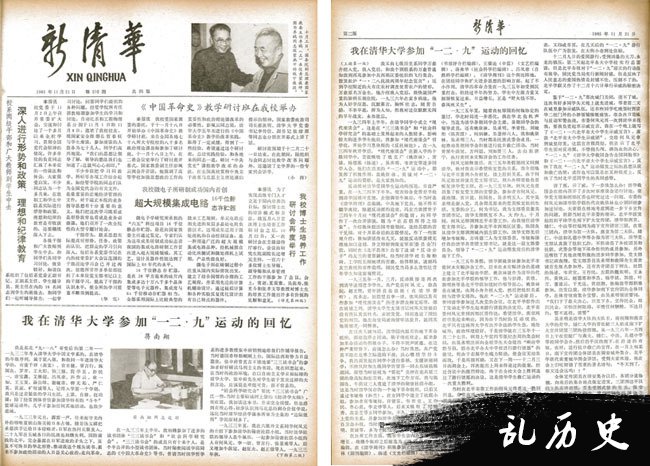

(1985年12月21日,清华校报《新清华》第910期发表蒋南翔《我在清华大学参加“一二·九”运动的回忆》。)

摘要:真实的场景比《青春之歌》小说更悲壮,爱国主义、理想主义、英雄主义相互澎湃,血脉贲张。

首脑:“一二·九”运动主要领导人有哪些?

清华向来突出本校在“一二·九”运动的贡献(实质也是地位),突出蒋南翔在“一二·九”运动的作用,可以理解,也符合史实。但称“蒋南翔是‘一二·九’运动的杰出领导人之一”(《蒋南翔传》),有必要予以更严谨的解释。

就狭义的“一二·九”运动而言,1935年10月至1936年3月,蒋南翔任清华大学党支部书记,无疑是清华“一二·九”运动的主要领导人,没有之一。只是因为秘密工作的需要,地下党员尤其是中共地下组织的领导人,在学运和游行中一般不抛头露面。

清华、燕京两校是北平“一二·九”运动的骨干力量,两校的“一二·九”主要领导人,包括清华的蒋南翔、黄诚等,燕京的陈絜、黄华(燕京学生会执委会主席,后任外交部长)等,当然也可称为北平“一二·九”运动的主要领导人之一。1952年院系调整,燕京被撤销日渐式微,清华依然如日中天,掌握“一二·九”运动及纪念的话语权。

指挥北平学运全局还是北平学联的领袖们。例如“一二·九”游行时,北大数学系1935级学生黄敬在队伍中指挥,姚依林和郭明秋在西单亚北咖啡馆队伍外指挥。清华教授张申府在咖啡馆见证,并在其文集中有回忆。蒋南翔回忆也说,“姚依林与彭涛、黄敬、郭明秋等是北平学联初建时的领导核心”。这四人中,按姚依林的说法,辅仁大学彭涛“实际上是一二九运动的主要领导人”,没有之一。

就广义的“一二·九”运动而言,1936年10月至1938年11月,蒋南翔历任北平学委书记、北方局青委委员、长江局青委委员、全国学联党团书记,直接领导北平学委、北平学联党团、清华和燕京两校党支部,他在回忆中自称“工作内容越出清华的范围”。由于职务的变动,他不仅是广义“一二·九”运动的主要领导人之一,而且参与领导全国青年运动。

规模:“一二·九”游行参与人数究竟多少?

中外的游行请愿,参与人数、伤亡人数往往版本不一,各取所需。组织者为扩大宣传效果往往刻意多估,而对立面往往刻意缩小。

“一二·九”游行人数究竟多少有争议。胡适在《为学生运动进一言》中记述,当天下午3点多钟,他碰着从东安门大街往南来的学生游行队伍,“人数不算多,队伍不算整齐”。河北监察区官方文件记载是1000多人。

“一二·九”亲历者、后为“民先”总队长的清华物理系1933级学生李昌回忆,城内游行队伍“到王府井大街时,已超过3000人”(徐庆全《六十年后李昌首次详谈“一二·九”和民先队》)。清华心理系1934级学生何礼在《我对“一二·九”运动的回顾》中回忆,“全市的六千多爱国青年学生举行了浩浩荡荡的游行示威”。赵石回忆,“那天参加游行的清华同学有几百人”。姚依林回忆没有估算参与人数,但直言规模偏小。他说:“‘一二·九’当天,参加的学校比较少。北大未拉起队伍”,“‘一二·九’没有什么其他准备”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。