史料︱家书里的国事:文艺宣传如何为抗战服务

这份史料是1943年剧宣四队队长魏曼青写给原抗宣二队队长何惧的信。2009年何惧之女何碧、谢鼐之子谢庆将信件捐赠给中国人民抗日战争纪念馆。

抗战时期大后方活跃着十几支抗敌演剧队和宣传队,激励民众士气,鼓舞人民斗志。这封信详细介绍了部分演剧队的抗日宣传活动及艰苦的抗战生活,再现了当时西南大后方的抗战戏剧文化,很具史料价值。

本文收录于中国人民抗日战争纪念馆,中国人民大学博物馆编《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》(中国人民大学出版社,2015年5月版)。澎湃新闻经授权发表,现标题为编者所拟。

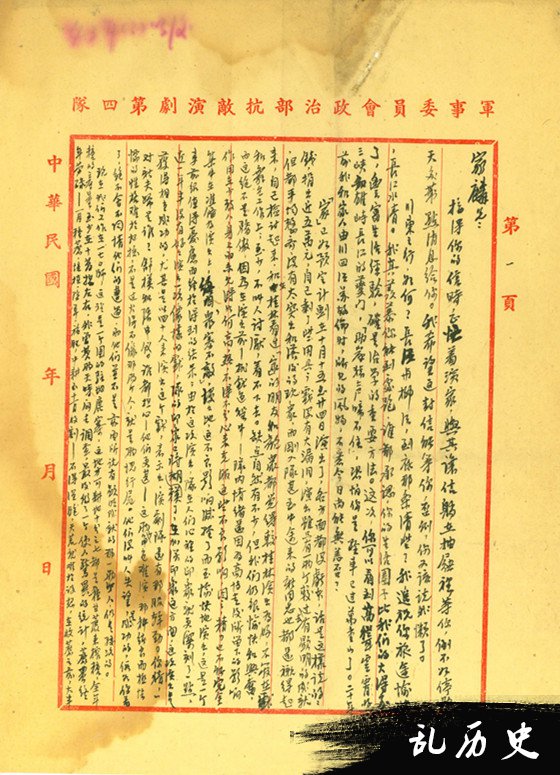

书信手稿第一页

家麟(编者注:何家麟,原抗敌宣传二队队长)兄:

接得你的信时,正忙着演《家》,与其让信躲在抽屉里等你,倒不如停几天多带点消息给你。我希望这封信能等你,否则,你又该说我懒了。

川东之行,如何?长江与柳江,到底那条清些?我遥祝你旅途愉快了,丰富生活经验,确是治学的重要方法。这次,你可以看到高耸云霄的三峡和雄峙长江的夔门,“两岸猿声啼不住”,恐怕你是轻车已过万重山了。二十年前我和家人由川回江苏故乡时,所见的风物,不悉今日尚能无恙否?

《家》已如预定计划在十月十五至二十四日演出了,各方面都没剧本,话是这样说的:钱捐出近五万元,自己剩了些用具;戏没有大漏洞,演出虽只有一两个较过去有显明的成就,但都平均整齐,没有太突出和落后的现象,而刚入队甚至中途来的新同志也都还衬得起来,自己检讨起来,和在桂林看过《家》的朋友和观众都觉得较桂林演出为好,不管在戏和舞台工作上;至少,不叫人讨厌,看不下去。缺点自然有不少,但我们仍很愉快和兴奋,而这绝不是骄傲,因为在演出前——排戏过程中——队内情绪还因为××走后所留下的影响作用在少数人身上而未见得如何高热,不得不分心来克服这些不良影响,因而精力也不能完全集中在准备及演出上,终因“众寡不敌”,慢慢地这不良影响减轻了而至愉快地演出,这是一个事前很值得忧虑而终于得到的结果。

由于这次演出,队在人们心里的印象就更深刻了一点。近一年半没有好好演出一次像样的戏,队的印象已将模糊了,在加深印象这方面,这次演出是获得相当成功的,尤其是以四十人来演出这个戏,表示出演剧队还有那股干劲。你猜,一对新夫妇是谁?舒模(编者注:原名蒋树模,作曲家,抗敌演剧宣传四队副队长)和张申仪。谁都担心——他们更甚——这两个角色难演,那种纯良而极怯懦的性格难于把握,不是过火得不像那两个人,就是两块行尸,他们没叫人失望,是成功的。假如你看了,绝不会不同情他们的遭遇,而他们并不是前面所说有显明成就的那一两个人,仍是较次的。

现在我们工作在170师,这里是一个团的驻地鹿寨,这地方可耕地十分之七都是种甘蔗来榨糖,全年糖的产量至少在十万担左右,我曾费两天时间去调查,最后做了一个使人惊异的统计,蔗农终年劳碌——一月种蔗、培植、除草、施肥、中耕至十一月收割——不得温饱,天荒就难于设想,在收蔗之前,大半借贷度日,而食糖承销商,由此地运到长沙,每担糖除一切开支,至少净赚国币一千元!因为糖大半都运销到湖南,市场自有人“主持”,但因地理关系,高旱不宜种粮,几万蔗农,也只有一天天挨下去再说,他们希望田地能变低或市场无人“主持”就好了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。