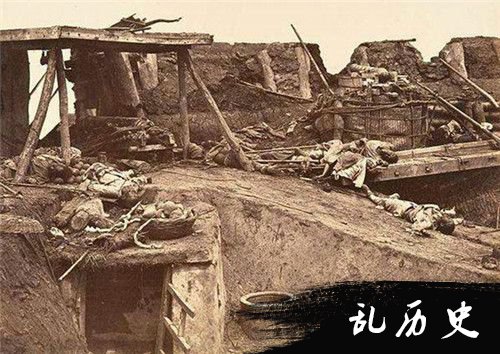

第三次大沽口之战后大沽口炮台的凄惨景象被这位随军摄影师记录了下来

大沽口之战

菲利斯·比托作为一位随军摄影师曾经记录下世界历史的许多珍贵瞬间,1860年,第三次大沽口之战后大沽口炮台附近的景象也被他用镜头记录了下来,成为中国历史的珍贵影像资料之一。在菲利斯·比托的镜头里,当时的大沽口炮台战场清军官兵尸横满地,十分凄惨。

28岁的菲利斯·比托是意大利裔英国人,1860年盛夏,作为一名随军摄影师,他跟随拥有16800多名士兵的舰队驶往中国一个名叫大沽口的地方,一场侵略战争蓄势待发。在当年,这名年轻人自己都没有想到,作为世界上第一位拍摄大沽炮台的摄影师,他拍摄的第二次鸦片战争的场面和之后随军进入北京城记录的城市景象,让他的名字永远被载入世界摄影史册。他的作品成为世界上第一组战地新闻摄影影像,也是记录中国历史最珍贵的照片之一。

150余年后,菲利斯·比托当年拍摄的一部分影像辗转回到中国,被英国博尔顿大学古旧影像在读博士生王溪收藏。和很多见到这本当年战地影集的人一样,王溪说,当看到大沽炮台的断壁残垣和那些清军尸横满地的惨状,不禁对那段不堪回首的悲剧岁月唏嘘不已。

来到中国前,比托曾在克里米亚半岛拍摄血腥的克里米亚战争,之后抵达印度加尔各答,见证了英军野蛮镇压印度人民大起义,用相片记录起义者被镇压的惨景。

菲利斯·比托是一个传奇人物,不仅因为他的摄影人生在世界摄影史上占有重要地位,而且,他与日本歌伎的爱情被后人改编成了电影,他的摄影作品如今则成为欧美拍卖市场的宠儿。

王溪向记者展示的菲利斯·比托战地影集收藏于2013年,影集中共有38张蛋白照片,收录有比托1860年在北塘、大沽口拍摄的战时影像,还有雄伟的紫禁城、北海、天坛和北京市井风光,以及记录香港、北京等地的长卷全景影像“拼图”。据了解,蛋白照片出现于19世纪后期,由于制作照片的过程中使用了鸡蛋清混合液涂抹照片纸基,因此被称为蛋白照片。这种照片感光度低、质感细腻,因为没有照片放大技术,因此照片尺寸和底版大小完全相同。相册的空白页用墨水笔写着“爱德华·卡特尼”——此人1855年被任命为英国皇家工兵部队的陆军上尉,并参加了第二次鸦片战争,是这本相册最早的主人。

王溪介绍,这套影像拍摄的年代正值英国维多利亚时代。那个时代,大量英国探险者开始探寻西方人“未知”的国家,其中不乏像菲利斯·比托这样的摄影师。来到中国前,比托曾在克里米亚半岛拍摄血腥的克里米亚战争,之后抵达印度加尔各答,见证了英军野蛮镇压印度人民大起义,用相片记录起义者被镇压的惨景。在这个过程中,他结识了罗杰·芬顿等当时顶尖的摄影家,使得拍摄技艺更为精湛。

“在中国时,他为英国《伦敦新闻画报》供稿,在那个年代,摄影的现实感能满足越来越多的西方读者对于异国风情的渴望。”王溪说。

即便没有留住硝烟四起、喊杀声震天的战斗场景,作为记录鸦片战争的重要视觉资料,这些照片仿佛被赋予让时间停滞的力量,让每个看到它的中国人对那段屈辱的历史感到震撼不已

王溪总结,从专业角度来说,比托的摄影技术,无论是摄影方式、构图还是内容,都让人们看到他强大的基本功与善于发现世界的视角。

在这本相册中,最为珍贵的是7张全景“接片”影像,其中4张展现了北塘以及大沽炮台的全景,让我们在如今依旧能感受到战场恢宏的场面。王溪说,菲利斯·比托时代的全景摄影,最初的灵感来自于18世纪末19世纪初的欧洲巨型全景油画。对比现在,如果你要拍摄某地的全景图像,只要解锁手机,“全景摄影”只是其中的一个简单拍摄选项,但在1860年,却绝非如此简单。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。