高丽良:真实和传说中的“空军战魂”

78岁的高丽良还是满头卷发,一生都固执地盘在她头顶的卷发,她的父亲就是第一个打下日军飞机的空军英雄高志航,母亲是流亡中国的白俄罗斯人葛莉亚,“可怜的妈妈,我们都不知道她的全名”。从她两岁始,她就和父母彻底分开,再也没见过面。几次从她居住的云南跑到吉林通化老家,为了把故居改成父亲纪念馆而奔波——她爱他们。

“我对得起父亲。”父亲纪念馆刚成立几年,基本是她争取来的结果,“可我对不起母亲,到最后连她的下落都不知道”。她家墙上既有父亲那张为人所熟知的照片,也有穿着中式袍子的母亲放大照片,很模糊,“我妈妈很美,看得出来吗?”在高丽良的世界里,早就离她而去的父母亲似乎并不遥远,因为“从小就听爷爷、奶奶讲他们的故事,听多了”。

也就是因为听爷爷、奶奶讲多了父母亲的家常故事,所以她才不愿意看关于父亲的传记,在她看来,那些传奇离真实人生太远,她心目中的父亲,是一个“浪漫的、英俊的,有着强烈爱国心的空军”而已,之所以成为英雄,是因为那个战争年代的特殊原因——“我宁愿他不是英雄,而是一直活在我身边的爸爸。”

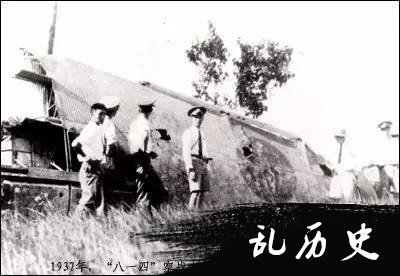

1937年,“八一四”空战中,被高志航击落的日机残骸

“东北飞鹰”的早年生涯

1993年,张学良给我父亲的一本传记题字:“东北飞鹰,空军战魂。”我后来才看见这题词,当时就想,张学良一定对我父亲印象深刻,并不是敷衍文章,当年就是他把我父亲送到法国的航空学校学习的。

很多传记记载我父亲的出身不正确,我爷爷并不像他们写的那么有钱,他根本就是个穷人,我父亲上学一直靠资助。在我印象里,爷爷是个山东大汉,早年参加过义和团,就为这个逃往东北的。在东北开始时一直给人当佃农,还靠挖人参补贴家用,但他的性格很刚硬。我奶奶也是当年不多见的人物,家里有冤屈,她16岁就敢独自上府城告状,两人都是那种刚烈性格,我想这性格一定遗传给了我父亲。

我父亲1907年出生,小时候,家里没钱,他就用草木烧成灰练写字,后来他考上“奉天中法中学”,那是所教会学校,我父亲的法语基础就在那里打下的。当时家里离学校很远,可是放假回家,他从不坐车,而是省下钱来买几个馒头回家给弟妹吃。我还记得姨奶奶告诉我,我爸爸走路回家,把鞋都走破了,他也不肯说。他是传统教育里长大的,非常孝顺,所以我一直很佩服他,居然顶着压力娶了我的白俄妈妈。

因为家里孩子多,所以爸爸从中法学校毕业后就上了炮科学校。当时这学校属于张作霖、张学良父子所办,上了一段时间,张学良出于发展空军需要,要在炮科学校挑选一批学生去法国。我爸爸个头矮,直到后来也才1.67米,所以一开始就落选了,他就在走廊里哭,也没人理他。

后来他想出了主意,自己写了封法语信给张学良。说把名字“铭久”改成“志航”,表明了献身航空的决心。张学良让中法学校的老师翻译这封信,那法国神父一看就说:这是我最好的学生高铭久写的。就这样,父亲如愿以偿去了法国木拉诺高等航空学校,那时候他才十五六岁。听奶奶说,别看我父亲个子小,可是很活泼,特别爱跳舞,从法国回来时候,把一套洋玩意儿都带回来了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。