石室先生画竹子为什么画的那么好,又为什么叫他石室先生

胸有成竹:

胸:心里

成竹:完整的竹子

胸有成竹:原指画竹子时要在心里有一幅竹子的形象。后比喻做事之前早有通盘的考虑和谋划。

出处:宋·苏轼《文与可画筼筜(yún dāng)谷偃竹记》:“故画竹,必先得成竹于胸中。”

故事:

北宋时期,有个画家叫文同,他是苏轼的表兄,字与可。他画的竹子远近闻名,每天总有不少人登门求画。那么,他画竹的妙诀在哪里呢?

原来文与可在自己家的房前屋后种上各种各样的竹子,无论春夏秋冬,阴睛风雨,他经常去竹林观察竹子的生长变化情况,琢磨竹枝的长短粗细,叶子的形态、颜色,有新的感受就回到书房,把心中的印象画在纸上。竹子的各种形象都深深地印在他的心中。所以每次画竹,他都显得非常从容,画出的竹子,无不逼真传神。

当人们夸奖他的画时,他总是谦虚地说:“我只是把心中琢磨成熟的竹子画下来罢了。

后来,有位青年想学画竹,得知诗人晁补之对文同的画很有研究,前往求教。

晃补之写了一首诗送给他,其中有两句:

“与可画竹,胸中有成竹。”

成语由此而来。

主人公介绍:

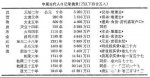

文同(1018~1079年),字与可,号笑笑居士、笑笑先生,人称石室先生。北宋梓州梓潼郡永泰县(今属四川绵阳市盐亭县)人。著名画家、诗人。宋仁宗皇祐元年(1049年)进士,迁太常博士、集贤校理,历官邛州、大邑、陵州、洋州(今陕西洋县)等知州或知县。元丰初年,文同赴湖州(今浙江吴兴)就任,世人称文湖州。元丰二年(1079)正月二十日,文同在陈州(今河南省淮阳县)病逝,未到任而卒,享年61岁。他与苏轼是表兄弟,以学名世,擅诗文书画,深为文彦博、司马光等人赞许,尤受其从表弟苏轼敬重。

典故原文:

竹之始生,一寸之萌(芽)耳,而节叶具焉(但节、叶都具备了)。

自蜩(tiáo,蝉)腹蛇蚹(fù,蝉的腹部是分节的,蛇的腹下分节、有鳞片,这些特征都与竹笋有些相像。这里形容竹出生的状态)以至于剑拔十寻(古代八尺为一寻)者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?故画竹必先得成竹(在胸中酝酿成熟竹子的形态。成:成熟的,完全的)于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂(这里用了互文的手法,意即"急起振笔,从之、直遂",就是急忙起来挥动画笔,依照、跟随(心中的竹子形象)。遂,通"随"),以追其所见。如兔起鹘落,少纵则逝矣。

与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然,而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中(心中有了构思,心里明白)而操之不熟者,平居(平时、平常)自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎?

晁补之写了一首诗送给他,其中有两句:"与可画竹,胸中有成竹。" 故事出自北宋苏轼《文与可画筼筜谷偃竹记》。"故画竹,必先得成竹于胸中。"

译文:

竹子初生时,只是一寸高的小芽而已,但节、叶都已经具备了。从像蝉的腹部、蛇的鳞片一样,到剑一样挺出高达十寻的,各种形态都是天生就有的。如今画竹的人一骨节一骨节地来画它,一片叶一片叶地来堆砌它,哪里还会有完整的、活生生的竹子啊!所以画竹一定要心里先有完整的竹子形象,提笔来仔细的观察,就会看到他所想画的竹子,急起挥笔,依照心里竹子的形象,一气呵成,以再现心中所见到的竹子。这个过程好像兔子跳跃飞奔、鹰隼俯冲下搏一样,稍一迟疑,机会就失去了。

我不能做到这样,但心里明白其中的道理。既然心里明白其中的道理,但又不能做到的原因,是由于想法和动作内外不一,心与手不能协调一致,没有学习的过错啊。所以凡是心里明白而操作不熟练的,平常自己以为明白,可事到临头就忽然忘记了,难道只有画竹是这样吗?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。