为什么中国传统会说“不三不四”

不三不四:不像这也不像那,即不像样子;不伦不类。形容不正派或不像样子。

可是,中国的数字不只三和四,十个数字中为啥偏偏说“不三不四”而不说“不一不二”或“不五不六”、 “不七不八”呢?

说法一:起源于易经

易经的每个卦都分6个爻,俗称6爻卦。六爻每两爻一组配三才,即初爻与二爻为地,三爻四爻为人,五爻与上爻为天。

那么“不三不四”,其实就是“不是人”的意思了。

说法二:起源于《金刚经》

古时候,人们普遍熟读《金刚经》,通常把三比作三心,即:过去、现在和未来心,把四比作:清净心,

不三,自然是理解为:三心不可得,比较容易理解,自然的要用四来衡量行为规范,可是又不具备清净心,对于这样不符合行为规范的行为,叫:不三不四。

说法三:

史料记载,古人认为天为一,地为二,天地相加成三。

“三”不仅作为一个数的概念,还作为事物整体的象征,所以称宇宙中有三才:天、地、人;

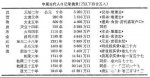

天上有三光:日、月、星;帝王中有三皇:伏羲、神农、黄帝;还有夏禹、商汤、周文王;人中有三曹和三苏等。

曹操、曹丕、曹植被称为三曹;苏洵、苏轼、苏辙被称为三苏。

此外,古代还有奏曲之法叫“三叠”, 即古曲咏唱时将某句反复再三,著名的《阳关三叠》为中国十大古琴曲之一。

在古今文学作品中亦有许多“三部曲”;汉字组合则有三水成淼、三木成森、三口成品、三金成鑫、三日成晶、三石成磊等。名言中更不乏“三人行必有我师”、“三省吾身”、“三思而后行”等。

关于“四”这个数字,古意则多含有周全、称心,取事事(四四)如意之义。故有

“四书”:论语、大学、中庸、孟子;

“四诗”:齐诗辕固、鲁诗申公、韩诗韩婴、毛诗毛公。

此外,战国有“四君”:孟尝君、平原君、春申君、信陵君;

传说有四美女:西施、王昭君、貂蝉、杨玉环;

元曲有四大名门:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远;

文房有“四宝”:纸、墨、笔、砚;

文人有“四艺”:琴、棋、书、画。

总之,古人多视“四”为吉祥和称心如意之义。

于是,人们将那些不正派、不正经的言行斥为“不三不四”。

明代施耐庵在其《水浒全传》第七回中就曾用到过这个成语:“这伙人不三不四,又不肯近前来,莫不要攧洒家。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。