拍马屁和下马威的来历

“拍马屁”与“下马威”,这是两个我们日常经常会用到的词汇。

先说“拍马屁”, 有关“拍马屁”的来历说法有很多种:

说法一:元代蒙古人有个习惯,两人牵马相遇,要在对方马屁股上拍一下,表示尊敬。

说法二:蒙古族好骑手遇到烈性马便拍拍马屁股,使马感到舒服,随即乘势跃身上马,纵马而去。

说法三:蒙古人爱马,如果马肥,两股必然隆起,所以见到骏马,总喜欢拍着马屁股称赞一番。

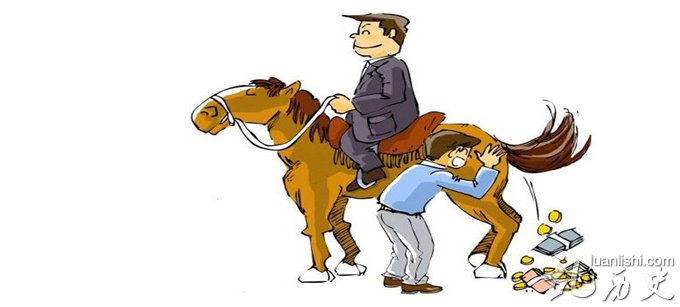

说法四:蒙古族的一般百姓人家都会拥有几匹马,以解决行路、运输等问题,牧民们常以养得骏马为荣。有时人们牵着马相遇时,常要拍拍对方马的屁股,摸摸马膘如何,并附带随口夸上几声“好马”,以博得马主人的欢心。起初,人们实事求是,好马说好,可是相沿很久以后,有的人不管别人的马好坏、强弱,都一味地只说奉承话,把劣马也说成是好马了。

说法五:认为蒙古是马上得天下的民族,所以元朝的官员大多是武将出身,马往往是一个将领权力、身份、地位的象征,下级对上司最好的赞美,就是拍拍他的马、夸他的马好。逐渐人们就把对上司的奉承称为“拍马”。这是因为夸赞的话是不一样的,而拍马的动作是一样的。

除了这五种说法,还有一种幽默的说法:

从前,塞外有个财主,买到了一匹好吗,心中非常高兴。于是就请自己三个女婿来喝酒。酒过三巡,财主从马厩里牵出宝马,让三个女婿作诗来赞美这匹骏马。三个女婿为了讨好老丈人的欢心,纷纷搜肠刮肚,寻觅佳句。不一会,大女婿走上前来朗声道:

“水面置金针,丈人骑马到阴山。来去数白里,金针尚未沉。”

财主听了连连称好。二女婿不急不忙,一字一句的念道:

“火上放鹅毛,丈人骑马到余姚,来去数千里,鹅毛未被燎。”

财主听罢大喜。这时候论到三女婿了,可三女婿天智愚钝,急得不知说什么才好,双手在宝马的屁股上只拍,宝马被拍得不耐烦了,放了个屁。三女婿灵机一动:

“马儿放个屁,丈人骑马去会稽,来去数万里,屁门还未闭。”

老财主听了哭笑不得。

这些说法,不管是戏说还是历史事实,都不同侧面反映了“拍马屁”是从元朝而来的。后来随着蒙古入主中原,建立了元帝国,建起了元大都,他们的文化也就逐渐渗透到汉文化中,“拍马屁”一词也就流传下来。

再说下马威:原指官吏初到任时对下属显示的威风,后泛指一开始就向对方显示自己的威力。也指灭人威风。

见于《汉书·叙传》:“畏其下车作威,吏民竦息。”故事是说西汉时期,豪门贵族少年班伯主动请缨到混乱的定襄去做太守。他刚到任,当地的豪绅大姓把以前的犯事的人全都藏匿起来。而班伯一上任就大肆宴请豪绅大姓,与他们交朋友,待了解犯事的人藏身之处后立即下令捕杀,定襄很快就安定了。

古人有用下马、下车表示官员到任的习惯,所以后来“下车作威”便被“下马威”代替。加上下马威读来顺口,意思简约明白,便广为流传。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。