中国神话股市“田螺姑娘”不同时代的形象演变史

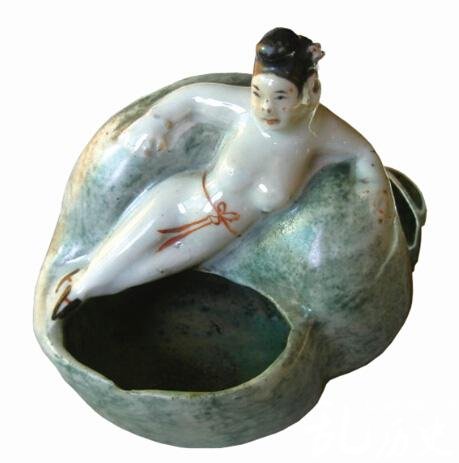

“田螺姑娘”的故事在中国妇孺皆知,故事的一般情节是:某男子得到一螺,将其养在水缸或水池中。当他外出归回家时,发现家中早已备好了饭菜酒水,而且颇为丰盛。一开始,他以为是邻居的老妇前来帮忙,经询问,原来并非邻媪所为。这样的怪事连续发生,于是男子假装出门,然后偷偷潜回,躲在暗处察看究竟,原来是田螺在他外出时幻化为女子,为之炊爨。被男子发现后,螺女又回到水缸里,幻化为螺。后经高人指点,男子预备一片锅焦,待螺再变成女子,就急塞入她口中,螺女受了人间烟火,便不能再变化,便留下来与男子成婚,后来可能因为螺女需回归神仙世界,只留下男子在人间,并留下螺壳为纪念,螺壳往往成为聚宝盆,财货取之不竭。也有的故事更为复杂,比如螺壳的聚宝盆被恶霸垂涎,又生出是非,等等,基本框架大同小异。在此类叙事中,女子与财帛来得突然,去也匆匆,骤得与骤失之间,恍若隔世,真是一场关于富贵、美满的平民式梦幻。

若追本溯源,螺化为女子的故事,最早不是田螺,而是海螺。这是中国东南沿海地区极为流行的民间故事母题,与海洋文化息息相关。从文献来看,螺女故事的最早文字记载见于《初学记》引束皙《发蒙记》:

侯官谢端曾于海中得一大螺,中有美女,云:“我天汉中白水素女,天矜卿贫,令我为卿妻。”

侯官,古地名,其治所大致相当于今日的福建省闽侯县,这里是螺女故事的发源地。束皙是西晋人,螺女的故事最早在束皙的笔下形诸文字,说明其故事的原型至少在西晋时已经广为流传了。当我们观察早期螺女故事的文本时,不难发现,彼时的螺女故事发生的地点也是海滨地区,谢端是从海中得螺,未说明是以何种方式得到。作为贫民的谢端可能是濒海的渔夫,渔夫出海得螺也就顺理成章。这种故事或许是渔夫们的幻想,海中物产的形貌往往超乎陆地居民的想象。在海上,每每有大物或异物入网,渔夫们往往不知该如何处置,因为这超出了日常生活经验的理性底线,会被看做是一种神异之兆,物老则成怪,进而激发出大螺成精的想象,螺女的故事应运而生。

查闽侯一带的古地图,见民国《闽江金山志》卷首的地图中有螺女江、螺女庙等地名,可证民间传说的巨大影响。螺女江的阔口似螺形,谢端遇螺女故事疑为由地形敷衍而出,至于螺女庙,则更是对传说的附会。此后的宋元明清乃至现当代民间口传故事,基本是原始文本的衍化。螺女故事传至内地,则转变为农耕型故事,海螺也相应变成了田螺,男主人公也从渔民变成了农夫。螺女故事由海洋类型向农耕类型的转变,可谓意味深长,从中既能看出沧海桑田的地理变迁,也可看出农耕文化心理对海洋神话传说的积极改造。由最初的海上传奇,辗转到内地农夫安居乐业的白日梦,螺女故事经历了从神话到日常生活的演变,故事的内涵和外延都遭遇了不同程度的萎缩。无可否认的是,螺女从天上堕入了人间。

若从图像史的角度来考察螺女的踪迹,目前可见的最早的螺女图是南阳汉画像石中的螺祖图。从拓片中可见到,有一大螺壳置于地面,螺口朝上,一个高髻的女子从螺壳中蜿蜒而出,在空中作腾跃状,她上身是人形,下身是盘旋的螺旋形,有七道弯,弯折处又多有触角生出,这种触角在海螺中尤为常见。螺祖又写作嫘祖,是黄帝之妃,养蚕织丝据说就是她发明的。画像石中的螺祖形象,是汉代人对螺祖的神话想象,可见螺女故事的母题远远早于晋代。此外,南阳汉画像中还有一幅“螺神图”,类似于蜗牛似的女子伏地而行,画面透着诡异。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。