刀刺在背传说:一战后德国民族主义者的疯狂煽动

刀刺在背传说(又译为匕首传说或背后一刀传说;德语:Dolchstoßlegende),是第一次世界大战后,在德国流传的传言,具有政治宣传的作用。由于德国战败,不少德国民族主义者怀恨在心,就用这个传说谴责外国人与非民族主义者出卖德国。

大多数德国人曾支持或参与第一次世界大战,或因此而受害。在德国或较中立的角度来说,一般认为俄罗斯借助巴尔干问题扩张。很多德国人都视战争为对抗“东方侵略者”的永久抗争。考虑泛斯拉夫主义与俄国之扩张之余,法国因普法战争之败而生的复仇主义也是开战的重要理由之一。对于德国人而言,英国也同样是机会主义者。由于德国的崛起破坏了英国在贸易上的垄断,故此英国也被视为企图借助支持比利时的中立 (德军的施里芬计划),肢解德意志帝国的势力。

战争的开始,在最初的确消除了德国社会的分化。天主教徒、犹太人、信义宗教徒、社会主义者、右翼势力与自由主义分子都因战争而团结。不过,随着战争的变化,原本的分化再度出现。天主教徒、社民党人与犹太人对战争之热情减退,令其对国家的忠诚受到质疑。借助战争发财的人士与参加罢工的工人也遭到批评。弗里德里希·阿尔弗雷德·克虏伯就因为替交战双方提供军备,而遭到别人的谴责。个人利益往往被其他行业牵引着。德国政府设立最高价格管制以干预经济,而商人则以转移生产目标作回应,造成物资短缺。以上情况令社会紧张,经济秩序受到破坏。在1917年,单单在德国就有五百次罢工,造成严重的经济损失。

社会之不安,往往是经济因素居多,而非人民是否爱国的问题。虽然德国的生产力在1917年到1918年时大幅下跌,但其实当时她的生产能力已经达到最高峰,无法再增加产量。根据后来的统计,德国根本无能力与英国、法国和美国打消耗战而取胜。德国的确是欧陆大国,但她的工业产量与人口完全比不上整个协约国集团。虽然她打败了俄国,但同年美国之参战,已注定德国后来的失败。美国仅仅在战争最后一年才加入战场,而其国力又远胜德国。

英美传媒经过密集的宣传战后,成功塑造了德意志帝国具有普鲁士式军国主义与犯下危害人类罪的恶名。协约国之一的君主专制国家俄罗斯退出战争后,以德国为首的同盟国与英美等协约国形成强烈对比。英美等国者,以所谓自由与民主见称,而同盟国则是“专制国家”。此论调为西方传媒所大量炒作。这对于美国带领盟军参战之事非常重要,因为美国总统威尔逊支持美国参战,指出要“使世界安全,捍卫民主”。

德国名将鲁登道夫在其回忆录指出,霍亨索伦家族在战时未能察觉到协约国的宣传,以致失败。因此,纳粹党在德国当政期间,一直尝试掌握当时协约国如此成功的宣传策略。虽然德国被视为发动战争的罪魁祸首,但她的停战建议就几乎全被否决。在战争第二年,双方都认为,签订没有割地赔款或领土得益的条约就等于政治自杀。因此,德国当时的建议是要求保留她占据的比利时之领土。

鲁登道夫断言,协约国要求之和议将与德拉古式条约无异。然而,德国人民并不相信他的理论,却深信威尔逊的十四点和平原则。社会主义者、自由主义者以及德国社民党在战前早已是德国的著名民主派,协约国承诺和议与在其后恢复德国主权,更赢得以上党派的一致赞同,大力支持停战。战争持续下去,德国的盟国也开始质疑打仗的理由。

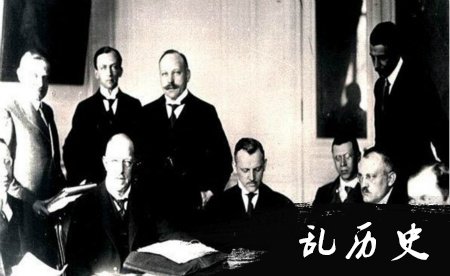

凡尔赛条约

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。