老北京"猫腻"什么意思?话说老北京五花八门的"猫腻"

很少有像北京这样的地方,历经几百年锦绣繁华,百姓依然葆有温良敦厚的性格。可不全是这样,“京油子、卫嘴子”,就是指老北京里面也不免油滑的习气。那么,北京人的性格中究竟是忠厚善良多一些,还是圆滑世故重一点呢?说评书的讲话,“人过一百,形形色色(色念上声)”。北京城不仅是雄厚庄严的帝都,也是世情百态的熔炉。

北京人称暧昧、隐讳的伎俩为“猫腻”,用儿话音轻声抛送,成为带着几分暧昧口气的“猫儿腻儿”,泛着明了而又不急于点破的玩笑劲儿。北京的猫腻,大到窃权卖国、王旗变换,小到调包碰瓷、起哄架秧。后者散见于平民日常的生活细节,也最能拂显世象的真容。

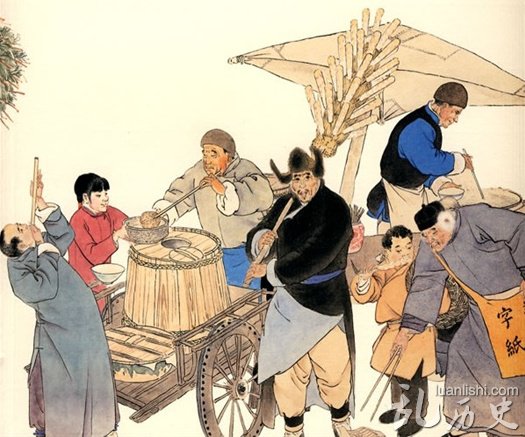

北京的老字号讲究货真价实、童叟无欺,但是一般百姓收入微薄,吃穿用度很少能出自大买卖的店堂。“头顶马聚源,身穿瑞蚨祥,足登内联陞”,是富贵人家的做派。老百姓要买鞋,入不得内联陞、天成斋、步瀛斋,只能光顾街头地摊,低头挑选,戏称作“低头斋”。鞋摊的货物较之正经店铺低廉很多,可是做工尽用“猫腻”,质量极为低劣。新鞋说是“礼服呢面牛皮底”,其实材料都取自旧货。清晨鞋贩在崇文门外东晓市趸来破旧的礼服呢马褂,将衣面拆下,染回黑色,晾晒绷整,即可裁成许多鞋面。鞋底则是由小贩从崇文门外西唐洗伯街买到的牛头皮制成的。牛头皮最薄,价格自然极贱。鞋贩为将零碎牛皮拼为正块鞋底,在接口处涂抹鳔胶和面香,面香的颜色与牛皮颇为接近,顾客很难分辨。这样的货色当然不耐久,老北京给它起个名字叫“过街烂”,夸张地说,买完穿上过街就烂。

类似“低头斋”的买卖不胜枚举,比如卖布头。相声《卖布头》对此种行当演绎得活灵活现,小贩手拿零头碎布卖力地吆喝:“您瞧这个色儿,本是用德国纯粹的染料染成的呀!”其实那布是布庄卖剩的残品,或是收来的旧货。布头不用量尺,两臂伸开的长度算是一“讨”,口称:“一讨五尺,两讨一丈,三讨一丈五……”顾客将布买回家去一量,没有不缩尺寸的,原因就在于小贩手里拿掐布头的时候搞了“猫腻”。

猫腻五花八门,最害人的是在饮食里做手脚。老北京爱喝烧酒,越烈越好,各处都有供应白干的酒馆。白干指的是酒水清白不含杂质,度数较高,点燃后即能烧干,一滴不留。旧时代政府的酒税很重,商人多在酒中搀水,降低成本。一些够不上铺面的酒摊,兑水较多,为了增强口感,便在酒中投放鸽子粪和砒霜。鸽子粪中含有尿酸,砒霜即为巨毒物质砷,人体微量摄入后会出现头晕目眩的反应。不知底细的酒客喝了此种毒酒,以为酒的性烈醉人,十分过瘾,孰料是毒发的浅征。冬日里有贫苦的劳动者为求御寒误饮毒酒过量,倒毖街头,情状极为悲惨。

如今“猫腻”一词的使用已然不多了,希望将来会成为彻底的古语,最好不会有其他新生的妙语接替它的地位。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。