主人为什么叫“东道主”?

现在“东道主”一词用的很广泛,一般人们把接待宾客的当地主人称为东道主; 把赛事的主办国或者主办城市也称为东道主;举办各种会议,主办方也被称作东道主。但你知道,为什么称为“东道主”吗?

自古以来,人们一直把东方视为正统,以东为上为大,“东”位就是代表主人。我们平常所说的“做东”(主人请客)、东家、东道主都有这方面的意思。

至于“东家”的来源,有说是因为皇后和妃子们的住处分东宫、西宫,而以东宫为大为正,西宫为次,所以叫“东家”;但东道主的来历,却与春秋时期的一个战争故事有关。

故事:

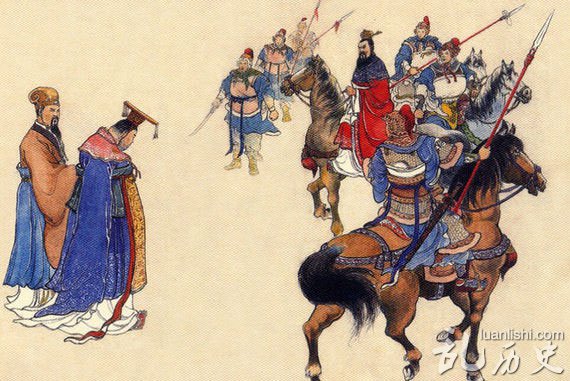

公元前630年(鲁僖公三十年)9月13日,晋文公和秦穆公的联军包围了郑国国都。郑文公在走投无路的情况下,只得向老臣烛之武请教,设法解围。当夜,烛之武乘着天黑叫人用粗绳子把他从城头上吊下去,私下会见秦穆公。

晋国和秦国是两个大国,他们之间本不和谐,常常明争暗斗。烛之武巧妙地利用他们的矛盾,对秦穆公说:“秦晋联军攻打郑国,郑国怕是保不住了。但郑国灭亡了,对贵国也许并无一点好处。因为从地理位置上讲,秦国和咱郑国之间隔着一个晋国,贵国要越过晋国来控制郑国,恐怕是难于做到的吧?到头来得到好处的还是晋国。晋国的实力增加一分,就是秦国的实力相应地削弱一分啊!”秦穆公觉得烛之武说得有理,烛之武于是进一步说:“要是你能把郑国留下,让他作为你们东方道路的主人。你们使者来往经过郑国,万一缺少点什么,郑国一定供应,作好充分的安排,这有什么不好?”

秦穆公终于被说服了,他单方面跟郑国签订了和约,晋文公无奈,也只得退兵了。秦国在西,郑国在东,所以郑国对秦国来说自称“东道主”。

后来,这个词就一直流传下来,作为招待迎接客人的主人了。

出处:

春秋·鲁·左丘明《左传·僖公三十年》:“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。